7月8日至8月30日,我校15支专项实践团队分赴陕西省内多地,围绕理论宣传、党史学习、乡村振兴、非遗传承、科技创新、普法宣讲、志愿服务等主题,深入开展文化科技卫生“三下乡”社会实践活动,15支实践团队立足专业特色,聚焦社会需求,以实际行动服务基层、奉献社会,展现出渭职青年的责任与担当。

传承红色基因,筑牢信仰根基

聚焦初心使命教育,以沉浸式学习激发青年奋斗力量。马克思主义学院“秉初心,担使命-走进梁家河”实践团、马克思主义学院“逐关中革命根脉 燃青春奋斗星火”实践团2支团队先后走进延安市梁家河村史馆、延安革命纪念馆、杨家岭中央大礼堂、枣园领袖故居、南泥湾大生产展馆、关中革命纪念馆、八路军120师抗日誓师纪念地等地进行实践学习,通过沉浸式体验、交互式学习、情景式教学,打造了“理论课堂+革命现场”双轨并行的研学模式。实践团成员们深刻体会老一辈革命家与人民群众血脉相连的情怀,将红色精神内化于心、外化于行,以实际行动担当起新时代青年的历史使命。

深化专业技能,服务乡村民生

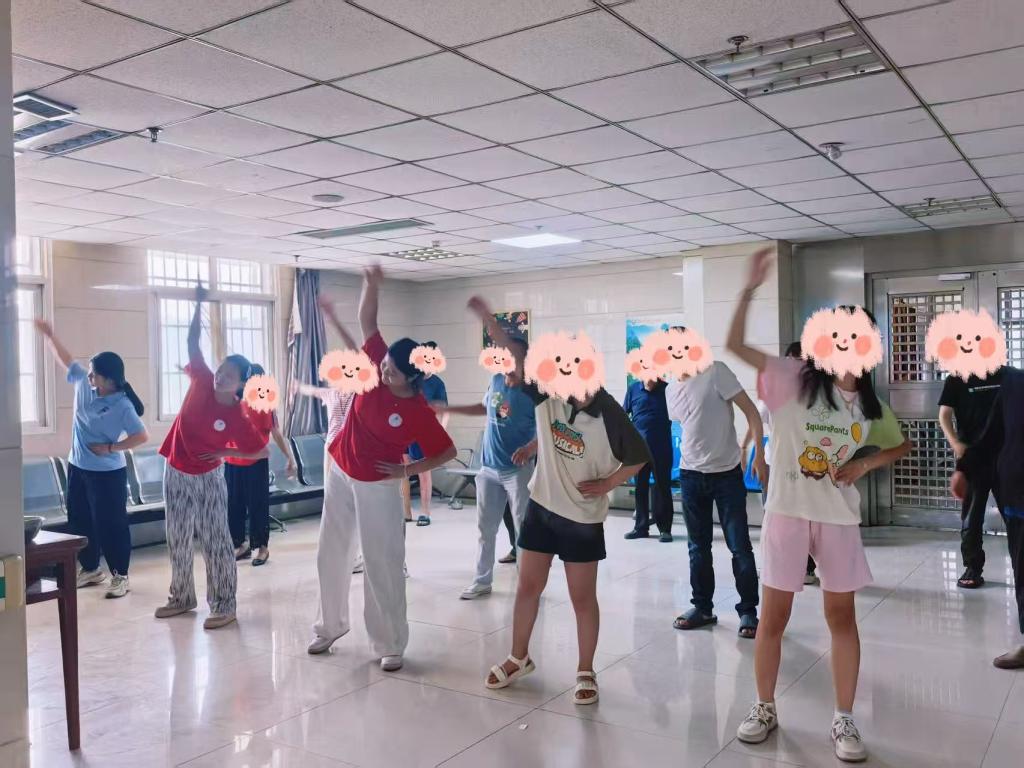

聚焦渭南基层民生服务,以身体力行的志愿服务提升乡村福祉。马克思主义学院“渭水润心”实践队、医学院“基层乡村医生培养需求的调研及中医适宜技术推广实践”实践队分别前往大荔县南黄村、渭南市精神卫生中心和澄城县西观村,开展青年志愿服务实践活动。实践团成员通过入户宣讲、开展康复训练、义务诊疗、进行心理疏导等方式,关注心理健康,也增强群众的法治意识。同学们在实惠实践中感受到了奉献带来的快乐与充实,弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,为提升基层医疗卫生服务能力、助力健康乡村建设贡献了力量。

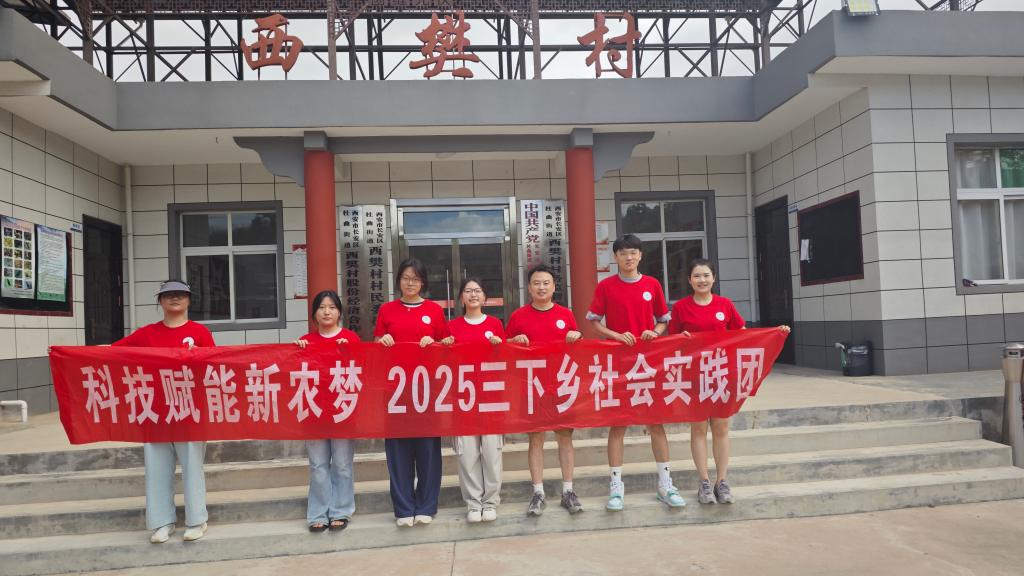

助力乡村振兴,赋能农业发展

聚焦农业农村发展,运用专业知识为乡村振兴注入青春动能。农林科技学院“青禾谱写红歌·光影诉说振兴”实践团、护理学院“科技赋能‘新农梦’”实践团2支团队分别前往富平县、临渭县、潼关县,分别就柿子产业、葡萄产业、石榴产业等展开调研,通过问卷调查、访谈交流、实地观测等方式,全面了解渭南地区主要农作物的种植规模、技术应用、产业链延伸、品牌建设及面临的主要困难。实践队员们制作渭南农业新貌和乡村振兴成果的宣传短片,生动讲述渭南“三农”故事,展现乡村发展活力。

守护非遗文化,创新传承路径

聚焦渭南丰富的非物质文化遗产,探索非遗活态传承与创新发展的新路径。农林科技学院“柿染碳新——非遗技艺驱动下的柿子资源循环利用实践”团、经济管理学院“焕新非遗织艺,赋能巾帼富民”实践团、经济管理学院“葫韵乡播 匠心传承”直播助农实践团、建筑工程学院“渭水千载影相传•光影赋兴赓文脉”实践团等团队分赴蒲城、合阳、华州、富平等地,分别对传统织布、葫芦雕刻、柿子和华州皮影四项非物质文化遗产进行深入调研。实践团成员们向传承人学习技艺,理解文化内涵,采用“非遗+设计+电商+直播”多元模式,推动传统工艺与现代消费对接。

播撒科技种子,智慧引领未来

聚焦科技助农与数字兴农,激活乡村发展新动能。机电工程学院“智嗅先锋”实践团、经济管理学院“渭南县域特色农产品短视频+直播双轮驱动”团队奔赴西安市、澄城县、大荔县,聚焦食品安全快速检测,推出基于仿生嗅觉传感器的便携设备,开展“短视频+直播”双轮驱动助农行动,推广澄城樱桃、大荔冬枣和非遗柿染技艺等特色产品,赋能农村数字化经营,重点展现了青年学子以科技创新与数字运营服务社会的重要力量。

绘美乡村画卷,传递艺术温度

聚焦乡村美育振兴,以墙绘艺术赋能枣乡文化传承。师范学院“南黄彩韵,枣乡绘梦”实践团赴大荔县南黄村,开展以墙绘艺术为主题的乡村美化行动。实践团成员们结合专业所学,充分考虑当地枣乡文化特色和村民审美需求,精心设计墙绘方案,为南黄村的乡村振兴注入了鲜活的青春色彩和艺术温度,是“美育服务社会”的生动实践。

关爱“一老一小”,弘扬志愿新风

聚焦农村地区的老人与儿童,用专业知识送去温暖与服务。马克思主义学院“向阳而生•与法同行”实践团、护理学院“爱老护老——老年康养知识科普”实践团2支团队赴渭南澄城县、富平县,结合专业特色开展以关爱“一老一小”为主题的实践活动。他们为老人提供血压血糖测量、慢性病科普及防诈骗宣传,组织留守儿童排演防诈骗情景剧、设置法律咨询台,通过暖心陪伴和务实服务提升“一老一小”健康与安全意识。

奋斗是青春最亮丽的底色,行动是青年最有效的磨砺。渭职青年以“自找苦吃”的精气神,在社会实践的“大思政课”中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干,2025年暑期“三下乡”社会实践活动圆满收官。未来,校团委将继续不断深化完善实践育人的体制机制,以更加积极有为的姿态在紧跟时代发展要求,紧贴青年大学生需求中教育引导广大青年学子主动作为,让青春为中国式现代化挺膺担当成为渭职于心、外化于形的价值自觉。(撰稿:团委 张乐平 审核:冯晶)